3 फरवरी 1954…

सुबह के करीब 10.20 बजे, नेहरू जी और राजेंद्र बाबू की कार त्रिवेणी रोड से आई और बैरियर को पार करके किला घाट की ओर बढ़ी।

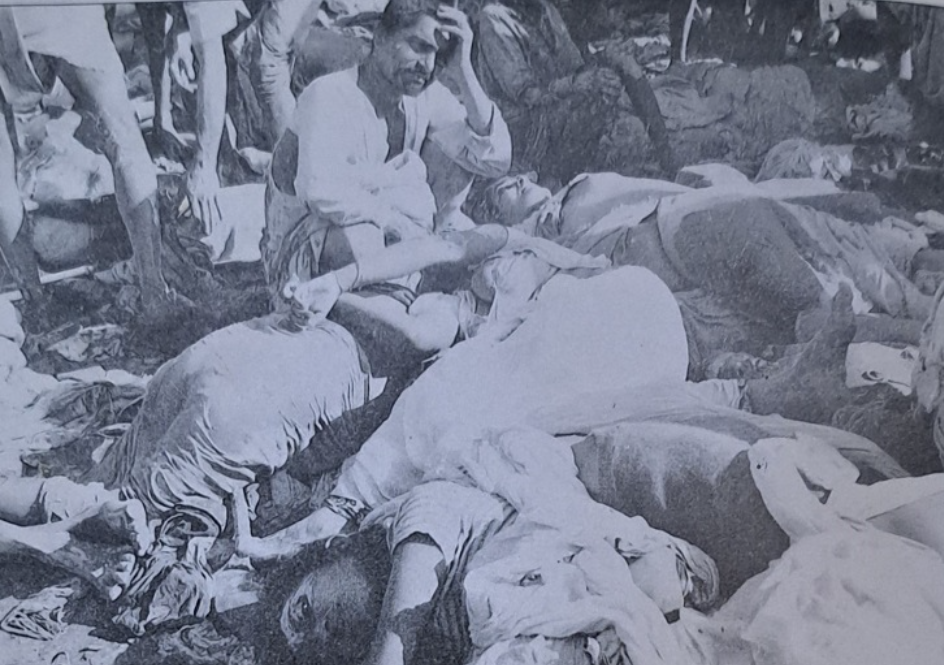

नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, तो मेले में आ रहा हुजूम और मेले से निकल रहा हुजूम आमने-सामने आ गया। भगदड़ मच गई। लोग खाई से नीचे गिरने लगे, तो पास का ही बड़ा कुआँ लाशों से भर गया।

खुद नेहरू के शामिल होने के फैसले ने प्रयाग में लाशों के ढेर लगा दिए। भगदड़ में करीब 1000 लोगों की जान गई।

कुंभ 1954 का आयोजन खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शहर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हो रहा था, तो इसमें नेहरू की निजी रुचि थी।

आजादी के बाद आयोजित पहले कुंभ मेले के दूसरे शाही स्नान (मौनी अमावस्या) में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय राष्ट्रपति रहे डॉ राजेंद्र प्रसाद भी पहुँचे। लेकिन उनका पहुँचना इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

सरकार ने घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन आनंद बिहार पत्रिका के एक पत्रकार की वजह से घटना खुल गई। सबूत के तौर पर तस्वीर भी छप गई।

आनंद बाजार पत्रिका के लिए मेला कवर कर रहे फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी ने साल 1989 में ‘छायाकृति’ नाम की पत्रिका में छपे अपने संस्मरण में इन बातों को विस्तार से बताया है।

दरअसल, इस मेले में हुए हादसे की भयावहता की पोल उन्हीं की तस्वीर से खुली थी। वो हादसे के समय वो संगम चौकी के पास एक टॉवर पर खड़े थे। हर तरफ लाशें थी। वो खुद कई लाशों के ऊपर से चढ़ कर आगे गए थे और तस्वीरें खींची थी।

उन्होंने हैरानी जताते हुए लिखा था कि इस बड़ी घटना के बावजूद हादसे वाली जगह से दूर रहे शीर्ष अधिकारी सरकारी आवास पर शाम 4 बजे तक चाय-नाश्ते में व्यस्त रहे, और उन्हें इस हादसे के बारे में जानकारी तक नहीं मिली।

वहीं, जब एनएन मुखर्जी करीब 1 बजे अपने दफ्तर पहुँचे, जहाँ संपादक समेत तमाम पत्रकार साथी उनके जिंदा बचने पर हैरानी जताते हुए उनके आने पर खुशी जताई।

ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में न जाए, इसलिए उस समय की सरकार ने इसे ‘कुछ भिखारियों की मौत’ कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन एनएन मुखर्जी ने वो तस्वीरें अधिकारियों के सामने रख दी, जिसमें कई महिलाएँ महँगे कपड़े और गहने पहने हुई थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि मृतक कोई भिखारी नहीं थे, बल्कि वो संपन्न परिवारों से थे और सरकारी अव्यवस्था के शिकार हुए थे।

इस घटना में मारे गए लोगों के शव किसी को दिए नहीं गए, बल्कि ढेर के ढेर लगाकर सामूहिक रूप से जला दिए गए। एनएन मुखर्जी ने बताया था कि वो किसी तरह से उन शवों के ढेर के पास पहुँचे थे।

उन्होंने पुलिसकर्मी के पैर पकड़ते हुए उससे से कहा था कि वो अपनी “मृत दादी को आखिरी बार देखना चाहते हैं”, जिसके बाद उन्हें शवों के पास जाने दिया गया। इस बीच, एनएन मुखर्जी ने चुपके से छोटे कैमरे से सामूहिक रूप से जलाए जा रहे शवों की तस्वीर खींच ली थी।

आनंद बाजार पत्रिका ने हादसे की खबर तस्वीर के साथ छापी। चूँकि बाकी जगहों पर बहुत कम खबर छपी, ऐसे में कॉन्ग्रेसी सिस्टम हैरान था कि हादसे की तस्वीर छप कैसे गई। उन तस्वीरों को देखते ही मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने चिल्लाकर कहा था, ‘कहाँ है ये ह$%#@मजा%$ फोटोग्राफर।’ एनएन मुखर्जी ने कहा कि इस घटना के दौरान जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी को छिपाने के प्रयास अब तक चले आ रहे हैं।

इस घटना को बीबीसी हिंदी ने भी छापा, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई, कि उस समय का मीडिया बहुत आजाद था। लेकिन एनएन मुखर्जी को वो भूल गया और ये साबित करने की कोशिश में पूरा जोर लगा दिया कि उस हादसे की वजह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यही नहीं, बीबीसी ने तो ये भी झूठ स्थापित करने की कोशिश की, कि जवाहरलाल नेहरू घटना के समय प्रयागराज में थे ही नहीं। अलबत्ता उसने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जरूर खींचने की कोशिश की, कि उनके सामने ही भगदड़ हुई।

एनएन मुखर्जी के संस्मरण के बारे में 4 फरवरी 2019 को द-स्टेट्समैन ने अंग्रेजी में छापा था। वो मूल रिपोर्ट स्क्रॉल की हिंदी वेबसाइट सत्याग्रह पर छपी थी। चूँकि सत्याग्रह वेबसाइट बंद हो गई है, ऐसे में ये रिपोर्ट सिर्फ द स्टेट्समैन पर ही उपलब्ध है।